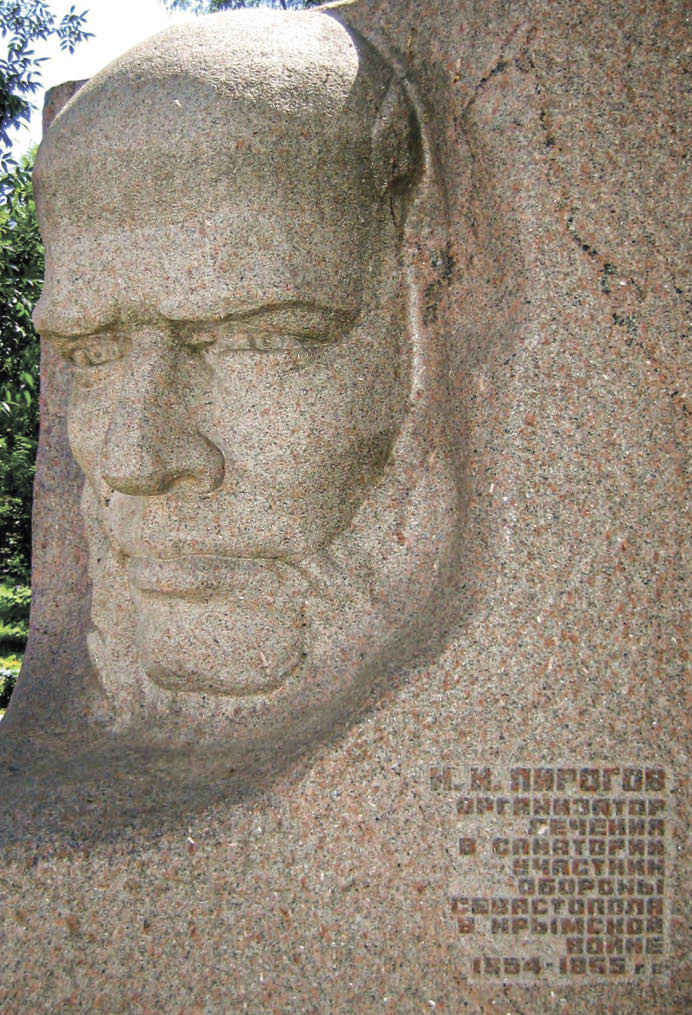

Так философски определил Николай Пирогов своё участие в Крымской войне. Со дня рождения выдающегося врача и великого гуманиста исполнилось 215 лет.

Грохота не замечаешь

В 1853 году в мире остро запахло порохом: началась Восточная война – глобальный конфликт между Россией и англо-французско-турецкой коалицией. Главные события разворачивались в Крыму, и поздней осенью 1854 года профессор Императорской медико-хирургической академии Николай Пирогов во главе группы врачей и медсестёр прибыл в осаждённый Севастополь. Назначенный главным хирургом, маститый учёный-практик фактически управлял медико-санитарной службой Крымской армии.

К моменту приезда Пирогова Севастополь пережил первую бомбардировку и гибель одного из руководителей обороны – адмирала Корнилова. Попытки русской армии деблокировать город посредством сражений при Балаклаве и Инкермане успеха не принесли. Военные действия приобрели позиционный характер, но потери не уменьшались: к убитым и раненым прибавились жертвы инфекционных заболеваний.

«Мыслей других нет и быть не может, как о раненых; засыпаю, видя раны во сне, пробуждаюсь с тем же рано утром. Часов до трёх делаю перевязки и операции в городе, потом на баркасе переезжаю на Северную сторону; там также госпиталь», – пишет Пирогов супруге. Но, стараясь лишний раз её не нервировать, тут же сглаживает повествование: «Возвращаюсь к вечеру домой; наевшись борща и котлет (а лучше – котлет и борща), пью чашку кофе и засыпаю; затем – вечерняя визитация, позже – поверки и корреспонденции или иногда шахматы. Так проходит день за днём, и грохота пушек, лопанья бомб уже не замечаешь».

Чудеса под выстрелами

Под стать Пирогову были его пациенты. Неподражаемо рассказывает Николай Иванович о Петре Кошке: «В госпитале лежит матрос по прозванию Кошка. Он сделался знаменитым: участвовал во всех вылазках, да не только ночью, а и днём чудеса делал под выстрелами.

Вот недавний случай. Англичане нашли у себя в траншеях нашего убитого и привязали его к столбу, чтобы обмануть наших, думая, что его будут считать за часового. Кошка разглядел товарища. Подкрался ползком до траншей, нашёл английские носилки из полотна. Снял тело, привязал к носилкам, прорезал в них дырья и, пропустив через дырья руки по плечо, надел всю эту скорбную ношу себе на спину и опять ползком отправился назад, но уже под градом свинца. Шесть пуль принял убитый соратник, а Пётр приполз здоровёхонек.

Однако теперь он лежит в госпитале: на вылазке хватили штыком в брюхо. К счастью, острие прошло только под кожей и не задело кишки. Герой наш уже вполне оправился: погуливает, покуривает папироски, а недавно содрал с попа и с фельдшера по двугривенному – на водку!»

Примерное старание

Одна из заслуг Пирогова – создание службы сестёр милосердия. Он сформировал женский отряд для «попечения о раненых и больных». Николай Иванович отмечает, что инициатива исходила из монаршего дома: великая княгиня Елена Павловна, оплатившая создание общины, «оказала истинную услугу человечеству и сделала переворот в военных госпиталях».

«При перевязках со мной трудятся ежедневно юная дочь какого-то чиновника, жена солдата и знаменитая Дарья, – сообщает Пирогов. – Её благородная наклонность помогать раненым

обнаружилась в первый раз в сражении при Альме. Теперь Дарья ассистирует и при операциях. Молодая женщина, не дурна собой, она является с медалью на груди, полученной от государя, который велел великим князьям её поцеловать, подарил пятьсот рублей и обещал ещё тысячу на обзаведение, когда выйдет замуж».

А вот ещё один яркий персонаж: «Приехал на днях старик Волков из Москвы, служивший в 1812 году в ополчении; говорит, покинул детей и внучат, чтобы помогать раненым».

Хирург от Бога

О мастерстве «чудесного доктора» в Севастополе ходили легенды.

«Солдаты прямо считают Пирогова способным творить чудеса, – вспоминает очевидец. – Однажды на перевязочный пункт принесли тело солдата без головы; фельдшер стоял в дверях, махал руками и кричал: «Куда несёте? Ведь видите, что он без головы!» – «Ничего, – отвечали носильщики. – Голову несут за нами; господин Пирогов как-нибудь пришьёт. Авось ещё пригодится наш брат-солдат».

«Больные, к которым он прикасался, как будто чувствовали облегчение», – утверждали сёстры милосердия.

А Николай Иванович, слыша такие речи, только вздыхал: «Благодаришь Бога и миришься со всеми лишениями, видя, что есть люди, которые без ропота переносят то, что кажется невыносимым. Лишь бы не покинули нас душевные силы и наша вера. Мы живём на земле не для себя только; пред нами разыгрывается великая драма, и грешно быть праздным зрителем, если Бог дал возможность участвовать в ней».

Провидение хранило врача. «В домик напротив Артиллерийской бухты, где я квартировал, вскоре после моего отъезда влетела бомба, пронизала его насквозь и отбила угол, где стояла моя кровать», – делится он пережитым.

«Ем чудные груши!»

Во время Крымской кампании Симферополь был тыловым городом. Сюда, согласно внедрённой Пироговым методике сортировки раненых, привозили тех, кто не нуждался в немедленной операции.

Главный хирург наведывался в столицу губернии регулярно. «Я здесь останусь на несколько недель. В городке, где 12 тысяч жителей, теперь 13 тысяч больных, и из них 7 тысяч раненых, почти все – тяжёлые, – докладывает Николай Иванович супруге. – Заняты ими губернское правление, дворянское собрание, благородный пансион и много частных домов. Здесь так же, как и в Севастополе, я всякий день в госпиталях осматриваю больных, делаю перевязки и операции. В разъездах с утра до вечера».

Чтобы развеселить впавшую в уныние Александру Антоновну, Пирогов делает приписку: «Живу в скверном нумере «Золотого якоря», по вечерам ловлю блох и вшей, езжу по грязным улицам. Но при этом ем симферопольские чудные груши!» И делает приписку: «Помни: чем бодрее ты, тем бодрее я».

Шоковая терапия

Однажды в дверь симферопольской гостиницы робко постучали. Молодой человек назвался Дмитрием Менделеевым, учителем гимназии. Надсадно кашляя, начал рассказывать про свои хвори. Однако Николай Иванович, сославшись на усталость, велел юноше явиться в госпиталь завтра.

Собравшись с духом, Дмитрий перешагнул порог бывшего Дворянского собрания. В голову ударил тяжёлый запах гноя и крови. В глазах поплыло, к горлу подкатила тошнота, и он выскочил на улицу. Но охота пуще неволи, и на третий раз, преодолев дурноту, Менделеев добрался до Пирогова. Тот простукал впалую грудь, выслушал. И категорически отверг диагноз «чахотка».

Много лет спустя великий учёный вспоминал: «Вот это был врач! Насквозь человека видел и сразу натуру мою понял!» Проблема, действительно, оказалась в «натуре» – душевном смятении, переросшем в нервное истощение. Однако терзавшие юношу «тяжёлые чувства» оказались ерундой по сравнению с жестокими страданиями, которые увидел Дмитрий в госпитале. А целительное лекарство – слово Николая Пирогова – совершило чудо: недуги, изводившие Менделеева, исчезли.

Иван КОВАЛЕНКО, крымовед.